鍼治療の歴史と科学的根拠!効果のメカニズムを解説

こんにちは!今回は多くの方が気になっている「鍼治療の効果」について徹底解説します。「痛みに効く」と言われる鍼治療ですが、本当に科学的な根拠はあるのでしょうか?

肩こりや腰痛に悩んでいる方、西洋医学だけでは改善しなかった症状がある方、または単純に「鍼って本当に効くの?」と疑問をお持ちの方に必見の内容です!

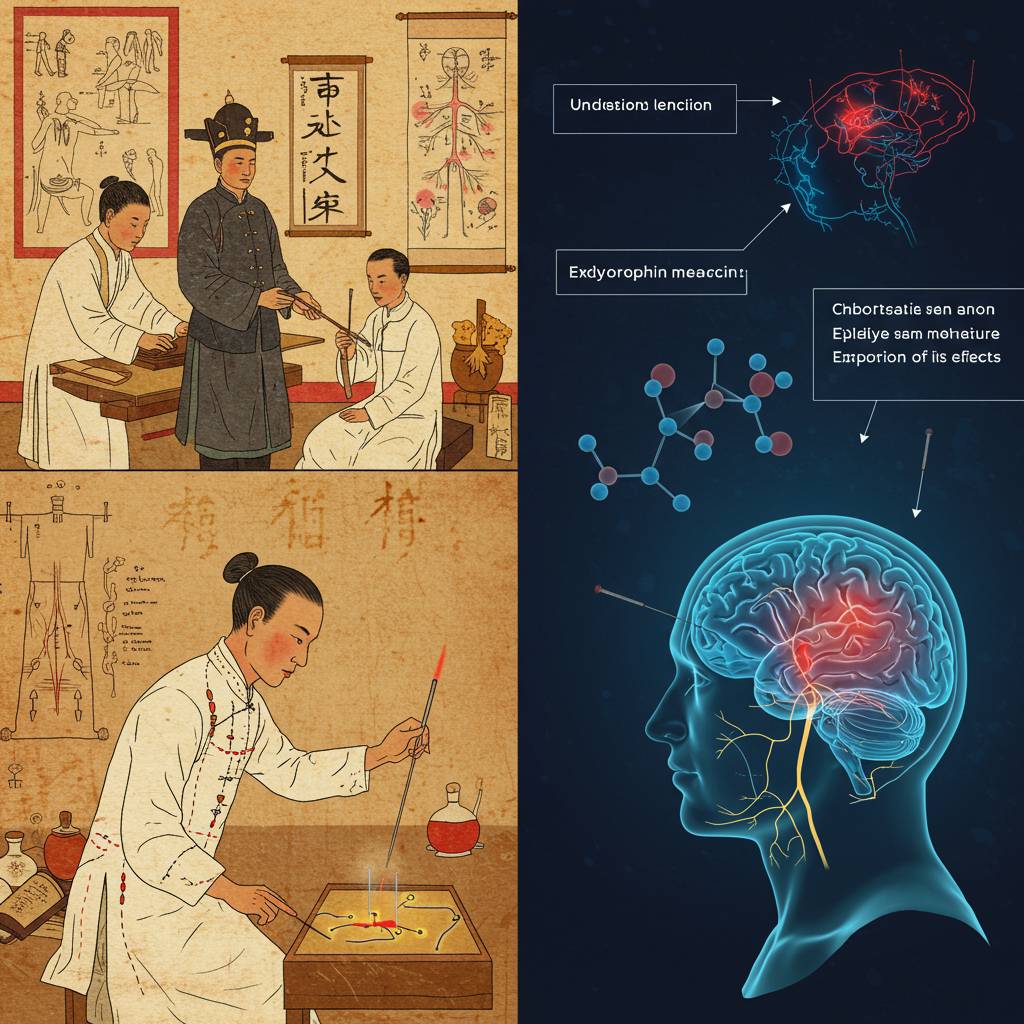

実は鍼治療は単なる伝統療法ではなく、現代医学でもその効果が研究されているんです。痛みの緩和メカニズムや自律神経への作用など、科学的な観点から鍼の効果を分かりやすく解説していきます。

古代から現代まで受け継がれてきた鍼治療の歴史と、その背景にある科学的根拠を知れば、あなたの健康管理の選択肢がぐっと広がるはず。痛みからの解放を求めるすべての方に役立つ情報をお届けします!

1. 鍼治療は本当に効くの?科学的根拠とメカニズムをズバリ解説!

鍼治療の効果に疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。「針を刺すだけで本当に体調が改善するの?」という声をよく耳にします。結論から言うと、鍼治療には一定の科学的根拠があります。世界保健機関(WHO)は、頭痛、腰痛、関節痛など28の症状に対して鍼治療の有効性を認めています。

鍼治療のメカニズムは主に三つあります。まず「痛みの抑制」です。鍼を刺すことで体内でエンドルフィンやエンケファリンといった天然の鎮痛物質が分泌され、痛みを和らげます。次に「血流の改善」。鍼による刺激は微小な炎症反応を起こし、その部位への血流を増加させます。これにより酸素や栄養素の供給が促進され、組織の修復が加速します。三つ目は「自律神経系への作用」です。鍼は交感神経と副交感神経のバランスを整え、ストレスの軽減や睡眠の質向上にも効果があります。

最新の研究ではfMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いた実験で、鍼治療による脳の活動変化も確認されています。京都大学の研究チームは、特定のツボへの刺激が痛みに関連する脳領域の活動を抑制することを実証しました。また、プラセボ効果との比較研究でも、実際の鍼治療はプラセボを上回る効果を示しています。

鍼治療が万能というわけではありませんが、特に慢性痛や筋骨格系の問題に対しては、薬物療法や手術に頼る前の選択肢として検討する価値があります。効果を最大限に引き出すには、国家資格を持つ鍼灸師による適切な施術を受けることが重要です。

2. つらい痛みに効く!鍼治療のメカニズムを徹底調査

鍼治療がなぜ痛みを緩和できるのか、そのメカニズムについて科学的な観点から解説します。鍼治療が痛みに効く理由は、主に3つの作用によるものです。まず第一に、鍼を刺すことで体内で「エンドルフィン」という天然の鎮痛物質が分泌されます。これは脳内で作られるモルヒネに似た物質で、痛みのシグナルをブロックする効果があります。

第二に、鍼治療には「ゲートコントロール理論」と呼ばれる効果があります。これは鍼による刺激が脊髄に伝わる際に、痛みの信号が脳に届くのを抑制するというメカニズムです。例えば腰痛持ちの患者さんに腰部や足のツボに鍼をすると、痛みの信号が遮断され、即効性のある痛みの軽減を体験することができます。

第三に、鍼治療には血液循環を促進する効果があります。鍼を刺すことで局所的な炎症反応が起き、その部位に血流が増加します。これにより酸素や栄養素の供給が増え、老廃物の排出も促進されるため、筋肉の緊張がほぐれて痛みが和らぐのです。

米国国立衛生研究所(NIH)の調査によると、腰痛、頭痛、関節痛などの慢性疼痛に対する鍼治療の有効性が認められています。特に頭痛患者の研究では、定期的な鍼治療を受けた患者の約70%が症状の改善を報告しているというデータもあります。

また興味深いのは、MRIを使った研究で鍼治療中の脳の活動変化が確認されていることです。痛みを感じる脳の部位の活動が、鍼治療によって実際に抑制されることが科学的に証明されています。

鍼治療は単なる「気持ちの問題」ではなく、実際に体内で生理学的な変化を引き起こし、痛みを軽減しているのです。長年悩まされている慢性的な痛みがある方は、これらの科学的根拠に基づいた鍼治療を検討してみる価値があるでしょう。

3. 古代から現代まで!鍼治療の歴史とその科学的効果の秘密

鍼治療の起源は紀元前2世紀の中国にまで遡ります。最古の医学書として知られる「黄帝内経」には、すでに経絡理論や鍼の使用法が詳細に記されていました。当時は石や骨で作られた針が使用され、病気の治療だけでなく予防医学としても重要な役割を果たしていました。

この治療法は中国から朝鮮半島を経て6世紀には日本に伝来。奈良時代には医心方などの医学書に鍼術が記録され、江戸時代には「はり医」が公認の医療職として確立されました。西洋では19世紀に入ってから関心が高まり、1970年代に米国の記者がニクソン大統領の中国訪問に同行した際、自身の手術後の痛みが鍼で緩和された体験を報告したことで大きな注目を集めました。

現代医学の視点から見ると、鍼治療の効果には科学的な説明が可能です。鍼が刺激する経穴(ツボ)には神経や血管が集中しており、鍼刺激により体内でエンドルフィンやセロトニンといった神経伝達物質が分泌されます。これらは天然の鎮痛物質として働き、痛みの軽減に寄与します。

また、MRIやPET検査などの最新技術を用いた研究により、鍼刺激が大脳の特定部位を活性化させることも確認されています。特に慢性痛や筋緊張の緩和、自律神経系の調整には顕著な効果が示されており、WHO(世界保健機関)も43の症状に対する鍼治療の有効性を認めています。

興味深いのは「デシー」と呼ばれる独特の感覚です。これは鍼が適切なツボに到達した際に生じる重さや痺れの感覚で、臨床効果との関連が示唆されています。近年では低周波電流を流す「電気鍼」や、レーザーを用いた非侵襲的な「レーザー鍼」など、伝統技術と現代テクノロジーを融合した新しい治療法も開発されています。

3000年以上の歴史を持つ鍼治療は、科学的検証と現代医学との統合により、補完代替医療として確かな地位を築いています。特に薬物療法の副作用が懸念される高齢者や妊婦にとって、安全性の高い治療選択肢として世界中で注目され続けているのです。

4. 痛みに悩む人必見!鍼灸治療の効果を科学的に解明

慢性的な痛みに悩まされている方にとって、鍼灸治療は効果的な選択肢のひとつです。ですが「なぜ鍼が痛みを和らげるのか」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。実は鍼灸の痛み緩和効果には、現代医学で解明されつつあるメカニズムがあります。

まず、鍼治療によって体内では「エンドルフィン」と呼ばれる天然の鎮痛物質が分泌されます。これはモルヒネに似た効果を持ち、痛みシグナルを抑制する役割を果たします。世界保健機関(WHO)の報告でも、鍼治療が様々な痛み症状に効果があることが認められています。

さらに、鍼刺激は「ゲートコントロール理論」によっても説明できます。これは痛み信号が脳に伝わる経路を、別の感覚刺激によってブロックするというものです。鍼による刺激が痛みの「ゲート」を閉じ、痛み信号の伝達を抑制するのです。

また最新の研究では、鍼治療が自律神経系のバランスを整え、抗炎症作用も促進することが明らかになっています。実際に腰痛や肩こり、頭痛といった症状に対する臨床試験でも、プラセボ効果を超えた有意義な改善が報告されています。

痛みの慢性化には、身体的要因だけでなく精神的要因も関わっています。鍼治療は副交感神経を優位にし、リラックス効果をもたらすことで、ストレス由来の痛みにも効果を発揮します。大阪大学や京都府立医科大学などの研究チームも、MRIを用いた研究で鍼刺激時の脳活動の変化を確認しています。

鍼灸治療の効果は個人差があり、症状や体質によって異なります。専門の国家資格を持つ鍼灸師による適切な治療を受けることで、慢性的な痛みから解放される可能性が高まるでしょう。

5. 鍼が体に与える変化とは?効果のメカニズムをわかりやすく解説

鍼治療が体にどのような変化をもたらすのか、そのメカニズムについて科学的な視点から解説します。鍼がなぜ効くのか、その仕組みは複数の経路で説明できます。

まず第一に「ゲートコントロール理論」があります。これは鍼による刺激が脳に伝わる痛みの信号をブロックする効果です。鍼を刺すと、Aβ神経線維が活性化され、痛みを伝えるC線維からの信号が抑制されるのです。

次に「エンドルフィン分泌促進効果」です。鍼治療を受けると、体内で天然のモルヒネとも呼ばれるエンドルフィンが分泌されます。これにより鎮痛効果だけでなく、幸福感やリラックス効果も得られるのです。実際、MRIを使った研究では、鍼治療後に脳内の痛みに関連する部位の活動が低下することが確認されています。

「自律神経調整効果」も重要です。鍼は交感神経と副交感神経のバランスを整える作用があり、心拍数や血圧、消化機能などの調整に役立ちます。特にストレスが原因の不調に効果を発揮することが臨床的に確認されています。

「局所血流改善効果」も見逃せません。鍼を刺すと、刺激部位の周辺で微小な炎症反応が起こり、血管が拡張して血流が増加します。これにより、栄養や酸素の供給が促進され、老廃物の排出も円滑になります。慢性的な肩こりや筋肉痛の改善に繋がるメカニズムです。

さらに「トリガーポイント療法」としての側面もあります。筋肉内の過敏な部位(トリガーポイント)に鍼を刺すことで、筋緊張の緩和と痛みの軽減が期待できます。このメカニズムは、特に筋膜性疼痛症候群の治療に活用されています。

最新の研究では、鍼治療が特定の遺伝子発現にも影響を与える可能性が示唆されています。例えば、炎症に関わるサイトカインの産生を調整することで、免疫系に働きかける効果も報告されています。

ただし、全ての症状に対して同じように効果があるわけではなく、個人差もあります。米国国立衛生研究所(NIH)や世界保健機関(WHO)は、慢性腰痛や片頭痛、関節炎などの特定の症状に対する鍼治療の有効性を認めています。

このように、鍼治療の効果は単なる「気のめぐり」という東洋医学的な概念だけでなく、現代医学的にも複数のメカニズムで説明できるようになってきています。東洋と西洋、両方の視点から理解することで、より効果的な治療アプローチが可能になるのです。

お身体の不調・痛みなどありましたらお気軽にご質問・ご相談ください